過去のあれこれ

TOPページのギャラリーです。

|

クロヤツシロランの果実果実が裂けて、絹毛のような種子が見えている。ラン科オニノヤガラ属。常緑広葉樹林、竹林、スギ植林に生える。菌従属栄養植物で、葉緑素をもたず、光合成をしない。菌従属栄養植物の中では例外的に、木材腐朽菌や落葉分解菌と共生している。泥紫褐色の花は、9月~10月に根元から3cm程度の高さに咲く。多年草なので、今度は花を見てみたい。臭いらしいが。 |

|

生田緑地ばら苑の秋のバラバラ'チャールストン'1963年、フランス、メイアン(A.Meilland)作出。フロリバンダ系の中輪八重咲き。咲き始めは黄色く、咲き進むにつれて赤みが広がる。春よりも気温が下がる秋の方が、黄色の色持ちが良いという。秋は、一季咲きのつるバラやオールドローズは咲かないが、鮮やかな花色を楽しむことが出来ると、ボランティアガイドの方に教えて頂いた。 |

|

クリーピングタイムヨーロッパに広く分布する這性の常緑低木。野生種といわれるが、園芸品種も多い。庭に何度か庭に植えてみたが、他の植物に覆われるとすぐに枯れてしまいなかなか根付かなかった。通路脇の日当たりの良い場所に植えたところ、上手く繁茂してくれた。誤って踏みつけても香りを楽しめる位に、もっと広がって欲しい。 |

|

コウロコダイダイゴケ菌類と藻類の共生体である地衣類。コンクリート塀や縁石上に良く見られる。遠目に見ると、乾燥していればオレンジ色に、雨に濡れると黄緑色になる。含有成分で、ロウソクを黄色く染めることが出来る。ルーペやスマホに付けたマクロレンズを覗けば、別世界が広がる。 |

|

ヒメツルソバの花ヒマラヤ原産の多年草。真夏を除いてほぼ周年開花している。明治時代に鑑賞用に持ち込まれ、ポリゴナムの名称で、ロックガーデンやグラウンドカバー用として販売されている。

性質は非常に強健で、こぼれ種でも殖えるので野生化している。

コンクリートの隙間や石垣に生育する姿が見られる。金平糖のような花は、小さな花の集まりで、ブーケのように愛らしい。 |

|

ヒメタイサンボク'トムドット・シードリンク'ヒメタイサンボクは、北米の東北部からフロリダの太平洋岸沿いに分布する半常緑性の低木。近縁のタイサンボクに比べて、やや耐寒性が劣る。

野田坂氏によると、岩手県中部が栽培の限界で、仙台付近より北では落葉樹になるらしい。花つきがタイサンボクに比べると半分以下で、樹形が乱れがちなことから、庭木としては使いづらい印象があるが、葉色は明るい緑で、何より花の香りが素晴らしい。 |

|

エノキタケ晩秋~春にかけて、エノキ、ケヤキ、ポプラなどの広葉樹の枯木や切株に多数束生する。積雪下でも発生することから、

ユキノシタの方言名もある。英語ではウィンターマッシュルームと呼ばれる冬を代表するキノコ。野生のものは、傘が扁平に開き

黄褐色の強靭な柄を持つ。店頭で目にする白色のエノキタケは、品種改良によるもので、光を当てても茶色くならない。

昭和20年代末には、暗い場所で栽培し、クリーム色のもやしの様なキノコを作る技術があったとされる。この日、丸太の下の薄暗い所から生えたものは、黄褐色であった。 |

|

マヤランラン科シュンラン属。常緑広葉樹林の林床に自生。花期は6~9月で、10~30cmの茎に2~6個の花をつける。

森林の伐採と園芸用採取により減少したとされ、環境省などの絶滅危惧種に記載されている。葉緑素はほとんどなく、

ほとんど光合成をせず、菌根によって有機物を摂取している。遊川知久氏によると、菌根菌は特定のキノコの仲間である。

キノコの多い落葉や枯木が朽ちて土壌を形成するような、身近な鎮守の森や雑木林にみられる。 |

|

ハラビロカマキリ林縁の草地などで普通にみられるカマキリの仲間。動くもは何にでも機敏に反応する生粋のハンター。

射程距離に入ったものは、同じカマキリでも攻撃する。そのため、交尾しようとする雄にも襲いかかる。

尻を持ち上げるポーズで威嚇するといわれる。この日は、たまたま帽子にとまった幼虫を撮影していたところ、

我慢の限界を超えてか、カメラに襲いかかってきた。 |

|

スギナのツクシシダ植物トクサ科の多年草。早春のモクレンが咲く頃に、胞子葉(ツクシ)を栄養葉(スギナ)に先立って一斉に芽吹かせる。

日本各地の日当たりの良い草地などに生える。写真は畑の脇の土手に生えていたもので、同じ場所にタネツケバナやオオイヌノフグリ

の花も咲いていた。酸性土に生えやすい代表的な雑草という側面も持つ。根を切っても地下茎が生きているので、

またそこから生えてくる力強い雑草。 |

|

ナラタケのキノコ切株に生えたナラタケのキノコ(子実体)。キノコは、植物でいうところの「花」にあたり、

土や木の中に伸ばした菌糸の集合体が本体。ナラタケの仲間の菌には、この本体が15haに及ぶものもあり、

世界最大級の生物とも言われる。

また、樹木への寄生性が強く、健全な木の根にもナラタケが付着する。数多くの草本、木本植物の病原菌としても知られる。 |

|

昭和記念公園の春昭和記念公園では、2004年から、春先になるとフラワーフェスティバルが開催されている。

特に、チューリップが植えられるエリアは、オランダキューケンホフ公園の元園長の

アドバイスを受けて配植やメンテナンスが行われていて、きめ細かな演出が、際立って美しい。

3月下旬から5月下旬まで、いつ来ても花あふれる景色が広がっている。 |

|

フユイチゴ冬に実をつける、キイチゴの仲間。別名、カンイチゴとも呼ばれる。

林縁や森の下生えに、普通に見られる。常緑で地を這うように広がる。

乾燥を嫌うが、日陰で花を咲かせて実をつける。細かい棘があり、節間が間延びするので、

地面を葉で覆わせるのは難しいが、冬枯れの中で実をつける様は、童話の世界を思わせる。 |

|

キショウブの葉で羽化するミンミンゼミ午後9時頃、キショウブの葉で羽化するミンミンゼミ。

国内では、九州から北海道南部まで分布し、関東地方に多く生息している。

温暖化の影響で初鳴きが早くなったようだ、という声をもとに、環境省生物多様性センターが調査を行ったが、

平均気温の上昇により初鳴きが早くなることはないとされている。 |

|

ナナホシテントウとヨモギヨモギについたアブラムシを食べるために、忙しく動き回るナナホシテントウ。

ヨモギ好きのアブラムシを食べているのだが、他の植物につくアブラムシも食べてくれる。

このように、害虫の天敵を呼ぶ植物を、バンカープランツと呼び、畑の周辺に植えると、害虫防除に役立つといわれる。 |

|

ヒトリシズカ白く清楚な花を一つつけることから、静御前にちなんで名付けられたとされる。

ヨシノゴゼン、マユハケソウの別名も持つ。春先の林床に咲く姿は、舞の名手とされ

静かに立つ姿が重ねて見えるようだ。花の構造は単純で、白く花びらのように見えるのが雄しべで、萼片もない。 |

|

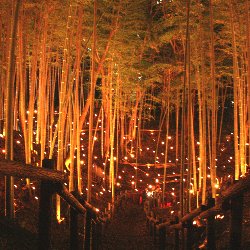

小机城址市民の森およそ5000個の竹灯篭に火が灯され、幻想的な景観を作り出す竹灯篭まつり。

ろうそくの優しい光が、暗闇から竹の棹と葉を鮮やかに映し出す。

この竹林は「竹林の里親制度」で、日本の竹ファンクラブによる保全育成が行われ、美しく甦りつつある。 |

|

クレマチスの丘クレマチスの丘は、美術館、文学館、庭園、レストランなどから成る複合施設。

クレマチスガーデンはその一部で、200種のクレマチスや四季折々の花が楽しめる。

6月にはクレマチスの中・小輪系とバラなどが咲き、庭園のクライマックスを迎える。写真はクレマチス'ペパーミント'。 |

|

舞岡公園の冬舞岡公園は、雑木林から谷戸へとつながる里山景観を保全し、都会では見ることのできない様々な生き物と出会うことができる。

この日は、梅が咲き始め、マンサクやフクジュソウが見ごろだった。ヤマシギやシロハラなど冬鳥もみかけた。写真は休耕田で餌をついばむタシギ。 |

|

ハゼノキの紅葉今年は気温の寒暖差などの条件がそろい、紅葉が鮮やかだ。ハゼノキの古語はハジで、心材で染めた色を黄櫨色(はじいろ)と言う。

こちらは、紅葉の葉とは違って、渋い色。橙がかった灰色だ。実から採った蝋は、和蝋燭などに利用されている。 |

|

壁面緑化の四季アースウォール工法と思われる壁面緑化。壁面パネルに植えられた植物は、ヒマラヤユキノシタ、イソギク、シャガ、

ツワブキ、オタフクナンテン、ヘデラ、アケビ、テイカカズラ、ガウラ、エリゲロンカルビンスキアヌスなど多種類だ。

この日は、寒さで赤くなった葉が美しく、晩秋の彩りになっていた。 |

|

ナンバンギセル長い茎の先につく花の形がキセルに似ていることから、南蛮煙管と呼ばれる。

ススキやミョウガなどの根につく1年生の寄生植物。多くのイネ科植物の他に、ユッカなど一部観葉植物にも寄生する。

抹茶のような細かい種子を、寄生する植物の根元にこすりつけたり、土と混ぜて団子状にしたものを埋め込むと、

夏には生えてくるそう。 |

|

真夏のバラ園ナポレオン1世の妃ジョセフィーヌは、1802年マルメゾン離宮に広大なバラ園を作り、人工交配を行い、四季咲きのバラの作出に成功。

それに習い、1800年以前のバラをオールドローズ、以降のバラをモダンローズとする区分もある。 |

|

四季咲きベゴニアベゴニア・センパフローレンスともいう。ブラジル原産のククラータ・フッケリーと四季咲き性の近縁種との交配から作られた交雑品種群。 |

|

相模原公園 水無月園約2300㎡の菖蒲田に、江戸系、伊勢系、肥後系など118種のハナショウブを

見ることができる。見頃は6月上旬~下旬まで。

公園内にはクレマチスやアジサイも多数植えられているので、同時期に鑑賞できる。 |

|

晴海トリトンスクエア再開発により、2001年春に竣工した高層棟を含む複合施設。人工地盤上が緑化されており、当時の新樹種がふんだんに使われている。

カラーリーフや花の美しい品種が多く、華やかな庭になっている。

今年で7年目を迎え、環境に適した樹種の淘汰がされたように思われる。 |

|

コマツオトメソメイヨシノの片親として注目されているコマツオトメの花。遺伝子解析で片親であることが判明したとのこと。

それにより、江戸時代に染井村で作出された説の裏付けがされたが、当時の染井村はどんな様相だったのか、今の様に公園などない時代、

何処のコマツオトメと交配させたのか、遺伝子鑑定では分からない所に物語はあると思う。 |

|

ウソとウツギの実5~6羽の群れでウソがウツギの実を食べていた。

実を噛み潰すのに「パチン。プチッ。」と音を立てている。時折、「フィー」と口笛のような声で鳴いている。 |

|

なんばパークス複合商業施設の屋上庭園。建築デザイン協力はジャーディ・パートナーシップ。棚田のように曲線を描く段丘状に緑地を作る手法は六本木ヒルズ等のループと同様だが、

数倍の緑量を感じた。

樹木材料の選定や植付け方、維持管理の良さに、施工会社の質の高さも感じた。都会に出現した緑の丘だ。

再開発をするのなら、こんな丘を作って欲しい。 |

|

ヒヨドリとエンジュの実ヒヨドリが、エンジュの実を食べていた。1本の木に10数羽が群がり、競い合うように食べていた。

時折、その混雑から逃れ、隣のムクノキで実をついばんでいるものもいた。

しかし、その実は、緑色ばかりで、熟した黒い実はほとんどなくなっていた。熟した実は人間が食べても美味しい。真っ先に無くなったのだろう。 |

|

春を待つ花ヨーロッパトウヒ(ドイツトウヒ)の冬芽。枝先の芽を覆っていた鱗片が開いて花のように見える。

そういえば、ヒマラヤスギの球果の先端はシーダーローズと呼ばれ、ドライフラワーのリースづくりに使われるらしい。

そんな風に連想すると、針葉樹の新芽や球果は、花の少なくなるこれからの季節の花のように思える。 |

|

実感する植物文化昨年、国立歴史民俗博物館で頂いたアサガオの花が咲いた。品種は野生型(東京古型標準型)で

青常葉青丸咲の形質のもの。品種がはっきりしていることで、何か価値のある花を育てているような気分になれる。

この品種は、日本に渡来した当時の原種の青い花色として、竹中要氏によって在来のアサガオから選抜されたもの。 |

|

ヤマトシジミとカタバミカタバミに止まるヤマトシジミ。幼虫はカタバミの葉を食べるので、卵はカタバミに産みつけられる。子供の頃は地味な蝶として相手にしていなかったのだが、産卵シーンを見て以来、すっかり夢中になり、カタバミをみつけると探すようになっている。 |

|

ボルネオオランウータンロビン君、オス15才。遊具には登らずゴロゴロ過ごすことが多いらしい。でも、クレヨンを手にすると一日中書き続ける芸術家肌の一面も。 |

|

磯に育つ芝磯の岩に生える芝。きれいに刈り込まれているように見えますが、潮風や波の影響でこの様な生育をします。 |